Quinze ans à décortiquer les prix alimentaires et agricoles. Le blé, c’est la base de notre alimentation. Le pain, les pâtes, les viennoiseries : tout commence par cette céréale dorée. Son prix reflète notre dépendance aux matières premières, aux aléas climatiques, aux tensions géopolitiques. En 1980, un quintal de blé coûtait quelques dizaines de francs.

Je vous emmène dans ce voyage à travers 45 ans d’histoire céréalière. Des prix stables des années 80 aux montagnes russes récentes, le blé raconte l’évolution de notre agriculture. Une histoire de paysans, de spéculateurs, de guerres et de climat qui déraille.

1980 : le blé bon marché

Des prix accessibles pour les agriculteurs

En 1980, le quintal de blé (100 kg) se négociait autour de 80 à 100 francs selon les périodes et la qualité. Soit environ 12 à 15 euros en conversion directe. La tonne valait donc 800 à 1000 francs, environ 120 à 150 euros. Ces tarifs permettaient aux céréaliers de vivre correctement.

La France produisait déjà massivement du blé. Les grandes plaines céréalières tournaient à plein régime. La Politique Agricole Commune européenne soutenait les prix. Les agriculteurs bénéficiaient de garanties d’achat. Cette stabilité encourageait les investissements.

Le blé restait une valeur refuge pour les exploitations. Les rendements progressaient grâce à la mécanisation. Les variétés modernes augmentaient la productivité. Cette période marque l’apogée de la révolution agricole des Trente Glorieuses.

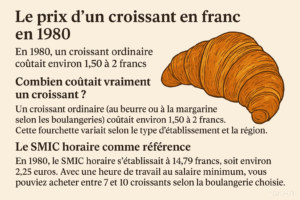

Le contexte économique

Le SMIC horaire s’établissait à 14,79 francs en 1980. Un agriculteur devait donc travailler environ 5 à 7 heures au salaire minimum pour acheter un quintal de blé. Cette référence permet de mesurer la valeur relative du travail agricole.

Les charges pesaient déjà lourd. Engrais, carburant, matériel : tout coûtait cher. Mais les prix de vente permettaient de couvrir ces dépenses. Les marges restaient confortables. L’agriculture française vivait une période prospère.

Les exportations françaises battaient des records. La France devenait un géant céréalier mondial. Cette réussite reposait sur des prix compétitifs et une qualité reconnue. Le blé français s’imposait sur tous les marchés.

1990 : la stabilité relative

Des prix régulés

En 1990, le quintal de blé-fermage était fixé à 124,50 francs par arrêté ministériel. Soit environ 19 euros. La tonne atteignait donc 1245 francs, environ 190 euros. Cette augmentation de 25% en dix ans suit l’inflation générale.

Le SMIC horaire passait à 31,94 francs. Pour acheter un quintal de blé, il fallait désormais travailler 4 heures au salaire minimum. Le ratio s’améliore légèrement. Le blé devient proportionnellement moins cher par rapport au travail.

La PAC continuait de réguler le marché. Les prix d’intervention garantissaient un plancher. Cette sécurité permettait aux agriculteurs de planifier leurs cultures. Le système fonctionnait plutôt bien malgré ses défauts.

Les premières réformes

Les années 90 voient les premières réformes de la PAC. La surproduction européenne devient problématique. Les stocks de blé s’accumulent. Bruxelles commence à réduire les prix garantis. Cette évolution inquiète le monde agricole.

Les subventions évoluent. Elles se découplent progressivement de la production. Les agriculteurs reçoivent des aides par hectare plutôt que par tonne produite. Ce changement modifie les équilibres économiques.

2000 : la veille de l’euro

Des tarifs en transition

En 2000, la tonne de blé se négocie autour de 800 à 900 francs. Soit 122 à 137 euros. Le prix baisse même légèrement par rapport à 1990 en francs constants. Cette période marque une pression à la baisse sur les cours.

Le SMIC horaire atteint 42,02 francs (environ 6,41 euros). Pour acheter un quintal de blé, il faut travailler environ 2 heures au salaire minimum. Le ratio continue de s’améliorer. Mais les agriculteurs voient leurs revenus stagner.

Les marchés mondiaux pèsent de plus en plus. La libéralisation progressive expose les céréaliers français à la concurrence. Les blés américains, canadiens, australiens arrivent sur le marché européen. Cette pression internationale érode les prix.

L’Europe change de cap

La PAC poursuit ses mutations. Les prix d’intervention baissent drastiquement. Les agriculteurs perdent leurs garanties. Cette dérégulation marque un tournant. Le blé devient une marchandise soumise aux lois du marché.

Les quotas et restrictions s’assouplissent. La production augmente. Mais les prix ne suivent pas. Les céréaliers français découvrent la volatilité des cours. Cette instabilité nouvelle créé de l’angoisse dans les campagnes.

2001-2010 : le passage à l’euro

Une conversion plutôt neutre

Le passage à l’euro ne bouleverse pas fondamentalement les prix du blé. En 2001, la tonne oscille entre 130 et 150 euros. Cette fourchette reste proche des années 2000. La conversion se fait plutôt en douceur sur ce marché de gros.

En 2010, la tonne atteint 150 à 180 euros selon les périodes. Cette augmentation de 15 à 20% en dix ans reste modérée. Le SMIC horaire passe à 8,86 euros. Pour acheter un quintal de blé, il faut travailler 1,5 à 2 heures. Le ratio continue de s’améliorer.

Les premières turbulences

La décennie 2000 connaît ses premières crises alimentaires mondiales. En 2008, les cours s’envolent brutalement. La tonne dépasse les 250 euros pendant quelques mois. Cette flambée provoque des émeutes de la faim dans plusieurs pays.

Les causes se multiplient. Sécheresses en Australie, mauvaises récoltes en Russie, développement des biocarburants qui détournent des surfaces : tout se cumule. Les marchés découvrent leur fragilité. Cette crise de 2008 annonce les turbulences futures.

La spéculation fait son apparition. Les fonds d’investissement entrent massivement sur les marchés à terme. Cette financiarisation crée une volatilité extrême. Les cours s’emballent puis s’effondrent. Les agriculteurs ne comprennent plus rien.

2011-2020 : l’instabilité croissante

Des prix en yoyo

Entre 2011 et 2020, le blé connaît des variations spectaculaires. La tonne oscille entre 150 euros dans les creux et 250 euros dans les pics. Cette amplitude de 100 euros représente 50% de hausse. Impossible de planifier dans ces conditions.

En moyenne sur la période, la tonne se négocie autour de 180 à 200 euros. Ce niveau reste globalement acceptable pour les agriculteurs. Mais la volatilité rend les revenus imprévisibles. Une bonne année succède à une mauvaise sans logique apparente.

Le SMIC horaire grimpe progressivement à 9,88 euros en 2020. Pour acheter un quintal de blé à 18-20 euros, il faut travailler 2 heures. Le ratio reste stable. Mais les agriculteurs subissent la compression de leurs marges.

Les facteurs d’instabilité

Le climat devient un facteur majeur. Les épisodes de sécheresse se multiplient. Les inondations aussi. Ces aléas météo affectent les récoltes mondiales. Chaque annonce crée des mouvements de panique sur les marchés.

Les tensions géopolitiques pèsent lourd. Embargo russe en 2010, printemps arabe en 2011, conflits au Moyen-Orient : chaque crise impacte les cours. Le blé devient une arme politique. Les pays producteurs ferment leurs vannes.

La demande mondiale explose. La Chine et l’Inde consomment de plus en plus. Cette pression structurelle soutient les prix. Mais elle crée aussi des tensions sur l’offre. L’équilibre devient précaire.

2020-2021 : avant la tempête

Une relative accalmie

En 2020, avant la guerre en Ukraine, la tonne de blé se négocie autour de 190 à 210 euros. Ces tarifs restent dans la moyenne de la décennie. Rien ne laisse présager le tsunami à venir. Le marché semble trouver un équilibre précaire.

Le Covid provoque quelques tensions. Les chaînes logistiques se grippent. Certains pays stockent par précaution. Mais les prix ne s’emballent pas vraiment. La production mondiale reste suffisante. Les stocks mondiaux rassurent.

Le SMIC horaire atteint 10,25 euros fin 2021. Pour acheter un quintal de blé à 20 euros, il faut travailler 2 heures. Ce ratio historiquement favorable masque la précarité croissante des exploitations. Les charges explosent plus vite que les prix.

2022 : le choc de la guerre en Ukraine

L’explosion des cours

Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Les deux pays représentent ensemble 30% des exportations mondiales de blé. Cette guerre provoque un choc d’approvisionnement majeur. Les cours s’envolent immédiatement.

Dès le 2 mars, la tonne atteint 361 euros. Le 7 mars, elle grimpe à 407 euros. Le 16 mai 2022, elle culmine à 437 euros, un record absolu. Cette explosion de 120% en trois mois sidère le monde agricole. Du jamais vu depuis des décennies.

Le prix du blé américain HRW sur le marché mondial atteint 522,3 dollars la tonne (environ 480 euros). Ce pic historique crée la panique. Les pays importateurs se ruent sur les stocks disponibles. La spéculation s’emballe. Le blé devient de l’or.

Les causes de l’explosion

L’Ukraine ne peut plus exporter. Ses ports sont bloqués, ses champs bombardés, ses stocks détruits. Cette disparition brutale de millions de tonnes crée un trou béant dans l’offre mondiale. Les cours partent en vrille.

La Russie subit les sanctions. Ses exportations se compliquent. Même si elle continue de vendre, les circuits logistiques se perturbent. Cette double peine russo-ukrainienne déstabilise totalement le marché.

L’Inde ferme ses vannes. Le gouvernement interdit les exportations pour protéger son marché intérieur. D’autres pays suivent. Cette fragmentation mondiale aggrave encore la pénurie. Chacun pour soi, le marché implose.

2022-2023 : la lente décrue

Un retour progressif

Après le pic de mai 2022, les cours entament une descente progressive. La tonne repasse sous 400 euros à l’été. Fin 2022, elle oscille autour de 300-330 euros. Cette baisse de 25% soulage un peu. Mais les prix restent très élevés.

En 2023, la décrue se poursuit. La tonne revient à 250-280 euros en moyenne. Ce niveau reste 30 à 40% supérieur à 2021. La guerre en Ukraine se poursuit mais ses effets s’atténuent. Les marchés s’adaptent, trouvent d’autres sources.

Les corridors d’exportation se mettent en place. L’Ukraine parvient à exporter via la Pologne et la Roumanie. Les volumes restent inférieurs à l’avant-guerre mais la situation se normalise partiellement. Cette amélioration logistique détend les marchés.

Les nouvelles réalités

Le blé ne retrouvera probablement jamais les 180-200 euros d’avant-guerre. Un nouveau plancher s’installe autour de 250-280 euros. Cette hausse structurelle de 30 à 40% pèse sur toute la chaîne alimentaire. Le pain, les pâtes, la farine : tout augmente.

Les agriculteurs français bénéficient de ces prix élevés. Leurs revenus 2022-2023 explosent. Mais ils anticipent la suite avec inquiétude. Cette embellie cache une fragilité profonde. La dépendance aux marchés mondiaux n’a jamais été aussi forte.

2024-2025 : la nouvelle normalité

Des prix qui se stabilisent haut

En 2024-2025, la tonne de blé oscille entre 220 et 260 euros selon les périodes. Cette fourchette marque une certaine stabilisation. Mais elle reste 40 à 50% supérieure aux niveaux de 2020. Le choc de la guerre a créé un nouveau plancher.

En février 2024, la tonne repasse même sous les 200 euros à Rouen. Elle atteint 193,50 euros, du jamais vu depuis 2020. Cette baisse brutale inquiète les céréaliers. Leurs coûts de production restent élevés. À ce prix, beaucoup ne s’y retrouvent plus.

Le SMIC horaire atteint 11 euros en 2025. Pour acheter un quintal de blé à 22-26 euros, il faut travailler 2 à 2,5 heures. Le ratio se dégrade légèrement. Mais il reste historiquement favorable.

Les nouveaux défis

Le climat devient le facteur n°1. Les sécheresses à répétition affectent les rendements. Les agriculteurs français produisent moins. Cette baisse de productivité érode leurs revenus. Même avec des prix élevés, les marges se compriment.

Les charges explosent. Engrais, carburant, matériel : tout a grimpé de 50 à 100% depuis 2020. Ces coûts rognent les bénéfices liés aux prix élevés. Beaucoup d’exploitations peinent à dégager un revenu décent.

La volatilité s’installe durablement. Les cours peuvent varier de 30 à 50 euros en quelques semaines. Cette instabilité rend la gestion d’exploitation impossible. Les céréaliers se tournent vers les contrats à terme pour sécuriser leurs ventes.

Tableau comparatif : 45 ans d’évolution

| Période | Prix quintal | Prix tonne | SMIC horaire | Heures/quintal | Évolution |

|---|---|---|---|---|---|

| 1980 | 13 € (85F) | 130 € (850F) | 2,25 € (14,79F) | 6h | – |

| 1990 | 19 € (125F) | 190 € (1250F) | 4,87 € (31,94F) | 4h | +46% |

| 2000 | 13 € (85F) | 130 € (850F) | 6,41 € (42,02F) | 2h | -32% |

| 2010 | 17 € | 170 € | 8,86 € | 2h | +31% |

| 2020 | 20 € | 200 € | 9,88 € | 2h | +18% |

| 2022 (pic) | 43 € | 430 € | 10,85 € | 4h | +115% |

| 2025 | 24 € | 240 € | 11,00 € | 2h | -44% vs 2022 |

Ce tableau révèle des cycles spectaculaires. Le blé connaît une stabilité de 1980 à 2020, puis une explosion en 2022, suivie d’une décrue en 2025. Mais le nouveau plancher reste très supérieur à l’avant-guerre.

Les raisons de l’évolution récente

La guerre comme déclencheur

La guerre en Ukraine constitue le facteur majeur. Cette région nourrit des centaines de millions de personnes. Sa disparition du marché crée un trou de plusieurs dizaines de millions de tonnes. Cette pénurie brutale fait flamber les cours.

Mais la guerre révèle surtout les fragilités structurelles. Le marché mondial du blé dépend de quelques gros producteurs. Cette concentration crée une vulnérabilité extrême. Un choc localisé provoque des conséquences planétaires.

Le climat qui déraille

Les sécheresses se multiplient. 2022, 2023, 2024 : chaque année apporte son lot de canicules. Les rendements français baissent de 10 à 20% selon les régions. Cette érosion de la productivité pèse sur l’offre.

Les événements climatiques extrêmes s’intensifient. Gel tardif, inondations, grêle : tout s’accélère. Les agriculteurs découvrent l’imprévisibilité totale. Impossible d’anticiper. Cette instabilité crée une prime de risque sur les prix.

L’énergie et les intrants

Les engrais ont explosé. Leur prix a bondi de 100 à 150% entre 2020 et 2022. Ces intrants représentent 30 à 40% des coûts de production. Cette hausse se répercute sur le prix du blé. Les agriculteurs ne peuvent pas absorber.

Le carburant suit la même trajectoire. Le gasoil agricole a grimpé de 50 à 80%. Les tracteurs consomment beaucoup. Cette charge pèse lourd. Le blé doit couvrir ces surcoûts.

La spéculation financière

Les fonds d’investissement jouent un rôle croissant. Ils parient sur la hausse ou la baisse. Cette financiarisation déconnecte les prix de la réalité physique. Les cours s’emballent sur des anticipations.

Les marchés à terme créent une volatilité artificielle. Un rapport d’analyse, une rumeur, une prévision météo : tout provoque des mouvements massifs. Cette hypersensibilité rend le marché fou. Les agriculteurs subissent cette instabilité.

L’impact sur les agriculteurs

Des revenus en montagnes russes

Les céréaliers français ont connu des années fastes en 2022-2023. Leurs revenus ont explosé grâce aux prix élevés. Beaucoup ont remboursé leurs dettes, investi, modernisé. Cette embellie a fait du bien après des années difficiles.

Mais 2024 marque le retour à la réalité. Les prix baissent tandis que les charges restent hautes. Les marges s’écrasent. Certains exploitants perdent de l’argent. Cette volatilité extrême empêche toute planification.

Les jeunes agriculteurs hésitent à s’installer. L’instabilité des revenus décourage. Pourquoi investir des centaines de milliers d’euros dans du matériel quand les cours peuvent s’effondrer du jour au lendemain ? Cette incertitude menace le renouvellement des générations.

L’endettement qui pèse

Beaucoup d’exploitations ont investi lourdement. Tracteurs, moissonneuses, séchoirs : le matériel coûte une fortune. Ces achats se financent sur 10 à 15 ans. Les annuités de remboursement pèsent lourd.

Quand les prix du blé s’effondrent, ces charges deviennent insupportables. Les exploitations se retrouvent étranglées. Les banques saisissent, les agriculteurs déposent le bilan. Le drame social se joue dans les campagnes.

Conclusion sur un marché bouleversé

Le blé à 130 euros la tonne en 1980 incarnait une certaine stabilité. Pendant quarante ans, les prix ont oscillé modérément entre 130 et 200 euros. Cette prévisibilité permettait aux agriculteurs de vivre et d’investir. Le système fonctionnait.

Les cinq dernières années ont tout bouleversé. Le blé à 240 euros en 2025 cache une volatilité extrême. Les cours ont atteint 430 euros en 2022 avant de redescendre. Cette instabilité rend le métier d’agriculteur invivable. Personne ne peut planifier dans ces conditions.

Cette évolution révèle notre dépendance aux marchés mondiaux. Une guerre à l’autre bout de l’Europe fait flamber nos prix. Le climat qui déraille crée des pénuries. La spéculation financière amplifie tous les mouvements. Le blé n’est plus un produit agricole, c’est devenu un actif financier volatile.

Après quinze ans à observer les marchés agricoles, je tire cette leçon : la stabilité du blé était une anomalie. Nous avons vécu pendant des décennies dans une bulle de prévisibilité. Cette période se termine. Les tensions climatiques, géopolitiques, énergétiques s’invitent dans les champs. Le blé à 240 euros n’est ni cher ni bon marché, il est simplement imprévisible. Adaptons nos systèmes pour protéger nos agriculteurs de cette folie spéculative qui menace notre sécurité alimentaire.