Quinze ans à observer les marchés agricoles et alimentaires. Le maïs, c’est cette céréale américaine devenue incontournable en Europe. Elle nourrit nos animaux, compose nos produits industriels, apparaît dans nos assiettes sous mille formes. Son prix reflète notre dépendance aux matières premières, aux USA, aux tensions mondiales. En 1980, un quintal de maïs coûtait quelques dizaines de francs.

Je vous emmène dans ce voyage à travers 45 ans d’histoire céréalière. Des prix stables des années 80 aux montagnes russes récentes, le maïs raconte notre agriculture mondialisée. Une histoire d’éleveurs, de spéculateurs, de sécheresses et de guerres commerciales.

1980 : le maïs accessible

Des prix modérés pour une culture en développement

En 1980, le quintal de maïs (100 kg) se négociait autour de 70 à 90 francs selon les périodes et la qualité. Soit environ 11 à 14 euros en conversion directe. La tonne valait donc 700 à 900 francs, environ 110 à 140 euros. Ces tarifs se situaient légèrement sous le blé.

Le maïs restait une culture minoritaire en France. Les grandes régions productrices (Sud-Ouest, Alsace, Rhône-Alpes) commençaient tout juste leur développement. Cette céréale gourmande en eau nécessitait de l’irrigation. Les investissements freinaient son expansion.

Le maïs servait principalement à l’alimentation animale. Les éleveurs l’appréciaient pour sa valeur énergétique. Le maïs grain nourrissait les porcs et les volailles. Le maïs ensilage alimentait les bovins. Cette double destination stabilisait le marché.

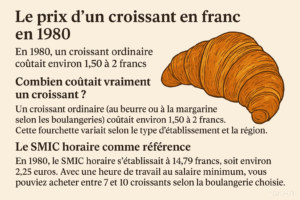

Le SMIC comme référence

Le SMIC horaire s’établissait à 14,79 francs en 1980. Un agriculteur devait travailler environ 5 à 6 heures au salaire minimum pour acheter un quintal de maïs. Cette référence situe la valeur du travail agricole.

Les charges pesaient déjà. Semences hybrides, engrais, irrigation, séchage : le maïs coûtait cher à produire. Mais les prix de vente permettaient de couvrir ces dépenses. Les marges restaient correctes pour les céréaliers.

La Politique Agricole Commune soutenait le développement du maïs. Les subventions encourageaient cette culture. L’Europe cherchait son autonomie en matières premières agricoles. Le maïs s’inscrivait dans cette stratégie d’indépendance.

La domination américaine

Les États-Unis produisaient déjà massivement. Leur maïs inondait les marchés mondiaux. Cette concurrence pesait sur les prix européens. Les producteurs français devaient s’aligner sur les cours internationaux.

Le dollar jouait un rôle majeur. Les cotations mondiales s’exprimaient en devise américaine. Chaque variation du taux de change impactait les agriculteurs français. Cette dépendance monétaire créait une première source d’instabilité.

1990 : la consolidation

Des prix qui progressent modérément

En 1990, le quintal de maïs atteignait 100 à 120 francs. Soit environ 15 à 18 euros. La tonne valait donc 1000 à 1200 francs, environ 150 à 180 euros. Cette augmentation de 30 à 40% en dix ans suit l’inflation générale.

Le SMIC horaire passait à 31,94 francs. Pour acheter un quintal de maïs, il fallait travailler environ 3 à 4 heures. Le ratio s’améliore nettement. Le maïs devient proportionnellement moins cher par rapport au travail.

La production française explose durant cette décennie. Les surfaces progressent rapidement. Les rendements augmentent grâce aux variétés hybrides. La France devient un acteur majeur du maïs européen. Cette montée en puissance crée une offre abondante.

L’irrigation transforme les campagnes

Les années 90 voient l’irrigation se généraliser. Les pivots tournent dans les plaines. Cette eau supplémentaire booste les rendements. Le maïs passe de 60 à 100 quintaux par hectare. Cette révolution technique change tout.

Les coopératives investissent massivement. Elles construisent des silos de séchage et de stockage. Cette infrastructure permet de valoriser la production. Le maïs français gagne en compétitivité. Les prix se stabilisent malgré la hausse des volumes.

2000 : la veille de l’euro

Des tarifs en baisse

En 2000, la tonne de maïs se négocie autour de 700 à 850 francs. Soit 107 à 130 euros. Le prix baisse même par rapport à 1990 en francs constants. Cette période marque une pression à la baisse généralisée sur les céréales.

Le SMIC horaire atteint 42,02 francs (environ 6,41 euros). Pour acheter un quintal de maïs, il faut travailler environ 1,5 à 2 heures. Le ratio continue de s’améliorer. Mais les agriculteurs voient leurs revenus stagner.

La surproduction pèse sur les cours. L’Europe produit plus qu’elle ne consomme. Les stocks s’accumulent. Cette abondance érode les prix. Les céréaliers découvrent la dure réalité des marchés excédentaires.

Les OGM créent la polémique

Les maïs OGM débarquent en Europe. Cette innovation biotechnologique divise. Les Américains les adoptent massivement. Les Européens résistent. Cette divergence crée des tensions commerciales.

La France refuse largement les OGM. Cette position protège les producteurs locaux mais limite les rendements. Le débat fait rage. Les agriculteurs se déchirent entre modernité et précaution. Cette controverse marque durablement le secteur.

2001-2010 : le passage à l’euro

Une conversion sans heurt majeur

Le passage à l’euro se fait relativement en douceur sur le maïs. En 2001, la tonne oscille entre 120 et 140 euros. Cette fourchette reste proche de 2000. La conversion ne provoque pas de dérives tarifaires importantes.

En 2010, la tonne atteint 150 à 180 euros selon les périodes. Cette augmentation de 20 à 30% en dix ans reste modérée. Le SMIC horaire passe à 8,86 euros. Pour acheter un quintal de maïs, il faut travailler 1,5 à 2 heures. Le ratio se maintient.

La crise de 2007-2008

L’année 2007-2008 marque un tournant historique. Les cours s’envolent brutalement. La tonne dépasse les 200 euros pendant plusieurs mois. Cette flambée choque le monde agricole. Le maïs n’avait jamais atteint de tels sommets.

Les biocarburants expliquent en partie cette hausse. Les États-Unis détournent massivement du maïs vers l’éthanol. Des millions de tonnes disparaissent de l’alimentation. Cette ponction crée une pénurie artificielle. Les cours explosent.

La sécheresse en Australie aggrave la situation. Les mauvaises récoltes se cumulent. La demande chinoise explose. Tous ces facteurs convergent. Le maïs entre dans une nouvelle ère de volatilité.

2011-2020 : l’instabilité s’installe

Des prix en montagnes russes

Entre 2011 et 2020, le maïs connaît des variations spectaculaires. La tonne oscille entre 140 euros dans les creux et 250 euros dans les pics. Cette amplitude de 110 euros représente 70% de hausse. Impossible de planifier sereinement.

En moyenne sur la période, la tonne se négocie autour de 170 à 190 euros. Ce niveau reste globalement acceptable. Mais la volatilité rend les revenus imprévisibles. Une bonne année succède à une mauvaise sans logique apparente.

Le SMIC horaire grimpe à 9,88 euros en 2020. Pour acheter un quintal de maïs à 17-19 euros, il faut travailler 2 heures. Le ratio se dégrade légèrement. Les charges explosent plus vite que les prix de vente.

Les nouveaux facteurs d’instabilité

Le climat devient le facteur n°1. Les sécheresses se multiplient en Europe et aux États-Unis. Les rendements varient de 30% d’une année sur l’autre. Cette imprévisibilité crée des tensions sur l’offre.

La demande chinoise explose littéralement. La Chine devient le premier importateur mondial de maïs. Ses achats massifs font bouger les cours. Chaque annonce de Pékin provoque des séismes sur les marchés.

La spéculation financière s’intensifie. Les fonds d’investissement entrent massivement sur les marchés à terme. Cette financiarisation crée une volatilité artificielle. Les cours s’emballent puis s’effondrent sans rapport avec la réalité physique.

2020-2021 : avant la tempête

Une période de prix élevés

En 2020-2021, la tonne de maïs se négocie autour de 200 à 220 euros. Ces tarifs marquent déjà une hausse par rapport aux années 2010. La demande mondiale reste soutenue. Les stocks se tendent progressivement.

Le Covid perturbe les chaînes logistiques. Les conteneurs manquent. Les coûts de transport explosent. Ces tensions se répercutent sur le prix du maïs. La céréale coûte plus cher à acheminer.

La Chine stocke massivement. Ses achats record tendent le marché mondial. Les cours progressent régulièrement. Cette accumulation stratégique inquiète. Pékin prépare-t-il quelque chose ? Les analystes s’interrogent.

2022 : le choc ukrainien

L’explosion des cours

Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Le maïs n’échappe pas au choc. L’Ukraine produit massivement cette céréale. Sa disparition du marché mondial crée un trou béant. Les cours s’envolent immédiatement.

En mars 2022, la tonne atteint 379 euros sur Euronext. Ce pic historique sidère le secteur. Le maïs a plus que doublé en quelques semaines. Du jamais vu depuis des décennies. La panique s’empare des marchés.

Les causes se cumulent. L’Ukraine ne peut plus exporter ses 30 millions de tonnes habituelles. La Russie subit les sanctions. La logistique se grippe complètement. Les spéculateurs en profitent. Le maïs devient de l’or jaune.

Les répercussions mondiales

Cette explosion impacte toute la chaîne alimentaire. Les éleveurs voient leurs coûts exploser. Le maïs représente 50 à 70% de l’alimentation des porcs et volailles. Cette hausse menace leur survie. Beaucoup réduisent leurs cheptels.

Les consommateurs découvrent l’inflation alimentaire. Le poulet, le porc, les œufs : tout grimpe. Le maïs cher se répercute sur les produits finis. Cette transmission des hausses crée une spirale inflationniste.

2023 : la décrue progressive

Un retour progressif vers la normale

Après le pic de mars 2022, les cours entament une descente. La tonne repasse sous 300 euros à l’été 2022. En 2023, elle oscille autour de 240-260 euros. Cette baisse de 30% soulage. Mais les prix restent 30% au-dessus de 2020.

Les corridors d’exportation ukrainiens se mettent en place. Le pays parvient à exporter via la Pologne et la Roumanie. Les volumes restent inférieurs mais la situation se normalise partiellement. Cette amélioration détend les marchés.

La production américaine record compense partiellement. Les États-Unis battent leurs records de rendement. Cette abondance tempère les cours. Le marché mondial retrouve un certain équilibre.

Une nouvelle normalité

Le maïs ne retrouvera probablement pas les 170-180 euros d’avant-guerre. Un nouveau plancher s’installe autour de 220-240 euros. Cette hausse structurelle de 25 à 30% pèse durablement. Le maïs reste cher.

Les éleveurs français souffrent terriblement. Leurs marges s’évaporent. Beaucoup arrêtent ou réduisent leur activité. Cette hémorragie menace l’élevage français. Le maïs cher tue les fermes.

2024-2025 : la stabilisation relative

Des prix qui oscillent

En 2024-2025, la tonne de maïs oscille entre 200 et 240 euros selon les périodes. Cette fourchette marque une certaine stabilisation. Mais elle reste 30 à 40% supérieure aux niveaux de 2020. Le choc de la guerre a créé un nouveau plancher.

En début 2025, la tonne se négocie autour de 210-220 euros. Ce niveau permet aux producteurs de couvrir leurs coûts. Mais il étrangle les éleveurs. Cette tension menace l’équilibre de toute la filière.

Le SMIC horaire atteint 11 euros en 2025. Pour acheter un quintal de maïs à 21-24 euros, il faut travailler 2 heures. Le ratio reste globalement stable. Mais les charges ont explosé.

Les nouveaux défis

Le climat devient le facteur n°1. Les sécheresses à répétition affectent les rendements européens. En France, la production baisse de 10 à 20% certaines années. Cette érosion de la productivité inquiète.

L’irrigation devient problématique. Les restrictions d’eau se multiplient. Les préfets interdisent l’arrosage certains étés. Le maïs souffre. Les rendements s’effondrent. Cette contrainte hydrique menace l’avenir de la culture.

La concurrence s’intensifie. Le maïs brésilien et argentin envahit les marchés. Leurs coûts de production inférieurs écrasent les prix. Les producteurs français peinent à rester compétitifs. L’avenir paraît sombre.

Tableau comparatif : 45 ans d’évolution

| Période | Prix quintal | Prix tonne | SMIC horaire | Heures/quintal | Évolution |

|---|---|---|---|---|---|

| 1980 | 12 € (80F) | 120 € (800F) | 2,25 € (14,79F) | 5h | – |

| 1990 | 17 € (110F) | 170 € (1100F) | 4,87 € (31,94F) | 3,5h | +42% |

| 2000 | 12 € (80F) | 120 € (800F) | 6,41 € (42,02F) | 2h | -29% |

| 2010 | 17 € | 170 € | 8,86 € | 2h | +42% |

| 2020 | 20 € | 200 € | 9,88 € | 2h | +18% |

| 2022 (pic) | 38 € | 380 € | 10,85 € | 3,5h | +90% |

| 2025 | 22 € | 220 € | 11,00 € | 2h | -42% vs 2022 |

Ce tableau révèle des cycles marqués. Le maïs connaît une stabilité relative de 1980 à 2010, puis une volatilité croissante, et enfin une explosion en 2022 suivie d’une décrue. Mais le nouveau plancher reste très supérieur à l’avant-guerre.

Les raisons de l’évolution récente

La guerre en Ukraine

L’Ukraine exportait 30 millions de tonnes de maïs par an avant la guerre. Cette disparition du marché crée un trou béant. Les cours s’envolent mécaniquement. Cette pénurie brutale déstabilise totalement les équilibres mondiaux.

Mais la guerre révèle surtout les fragilités structurelles. Le marché dépend de quelques gros producteurs. Ukraine, USA, Brésil, Argentine : quatre pays dominent. Cette concentration crée une vulnérabilité extrême.

Le climat qui se dérègle

Les sécheresses se multiplient. 2022, 2023, 2024 : chaque année apporte son lot de canicules. Les rendements français baissent dramatiquement. Cette érosion de la productivité pèse sur l’offre européenne.

Le maïs consomme énormément d’eau. Il a besoin de 500 à 600 mm pendant son cycle. Les sécheresses estivales le frappent en pleine croissance. Les pertes atteignent 30 à 50% les mauvaises années. Cette fragilité climatique devient rédhibitoire.

La demande chinoise

La Chine absorbe 25% du commerce mondial de maïs. Ses achats massifs soutiennent les cours. Chaque annonce de Pékin fait bouger les marchés. Cette dépendance à un seul acheteur crée une instabilité permanente.

La reconstitution des stocks chinois pousse les prix. Pékin accumule pour garantir sa sécurité alimentaire. Cette stratégie prudente tend durablement le marché. Les autres acheteurs doivent payer plus cher.

Les biocarburants

Les États-Unis détournent 40% de leur maïs vers l’éthanol. Ces 150 millions de tonnes disparaissent de l’alimentation. Cette ponction massive soutient artificiellement les cours. Le maïs carburant entre en concurrence avec le maïs alimentaire.

Cette politique énergétique américaine crée des tensions éthiques. Brûler du maïs dans les moteurs pendant que des populations ont faim interroge. Mais les lobbys agricoles américains défendent farouchement ce débouché.

L’impact sur l’élevage français

Des éleveurs étranglés

Les éleveurs subissent de plein fouet la hausse du maïs. Cette céréale représente 50 à 70% de leur coût alimentaire. Quand le maïs double, leurs charges explosent. Beaucoup ne peuvent pas répercuter sur leurs prix de vente.

Les élevages de volailles souffrent particulièrement. Leurs marges s’évaporent complètement. Beaucoup déposent le bilan. La filière française perd des centaines d’exploitations. Cette hémorragie menace notre souveraineté alimentaire.

Les élevages porcins connaissent le même drame. Le porc français devient non compétitif face aux importations. Les abattoirs ferment. Les éleveurs abandonnent. Cette destruction de l’élevage français est un désastre économique et social.

La recherche d’alternatives

Certains éleveurs cherchent à réduire le maïs. Ils incorporent plus de blé, d’orge, de pois. Cette diversification limite la dépendance. Mais elle impacte les performances des animaux. Le maïs reste difficilement remplaçable.

Les prairies reviennent à la mode pour les bovins. L’herbe coûte moins cher que le maïs. Cette extensification réduit les charges. Mais elle diminue aussi la productivité. Le débat divise la profession.

Conclusion sur une céréale stratégique

Le maïs à 120 euros la tonne en 1980 incarnait une culture en développement. Pendant quarante ans, les prix ont oscillé modérément entre 120 et 200 euros. Cette prévisibilité permettait aux agriculteurs et éleveurs de planifier. Le système fonctionnait.

Les cinq dernières années ont tout bouleversé. Le maïs à 220 euros en 2025 cache une volatilité extrême. Les cours ont atteint 380 euros en 2022 avant de redescendre. Cette instabilité rend le métier d’éleveur invivable. Personne ne peut gérer dans ces conditions.

Cette évolution révèle notre dépendance aux marchés mondiaux. Une guerre en Ukraine fait flamber nos prix. Le climat qui déraille crée des pénuries. La demande chinoise dicte les cours. Le maïs n’est plus un produit agricole, c’est devenu un actif financier coté en bourse.

Après quinze ans à observer les marchés agricoles, je tire cette leçon : le maïs bon marché était une anomalie. Nous avons vécu pendant des décennies dans une bulle d’abondance. Cette période se termine. Les tensions climatiques, géopolitiques, la spéculation s’invitent dans nos silos. Le maïs à 220 euros menace notre élevage et notre souveraineté alimentaire. Adaptons nos systèmes avant qu’il ne soit trop tard.